축구화의 대명사(代名詞)

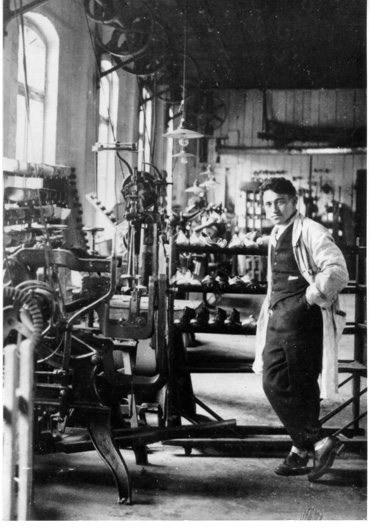

아디다스(ADIDAS)는 익히 알려진 대로 푸마와 뿌리가 맞닿아있다. 1948년, 아돌프 다슬러는 형인 루돌프와 갈라서면서 자신의 별명(Adi)과 성(Dassler)을 조합해 회사 이름을 짓고 독자적인 행보에 들어간다. 천상 신발 장인(匠人)이었던 아돌프는 처음부터 최고 품질을 고집했고, 그 결과 당시에는 맞수를 찾아볼 수 없는 제품들을 만들어냈다. 특히 최초로 탈착식 스터드 축구화를 개발해 1954년 월드컵에서 독일의 우승을 이끈 ‘베른의 기적’은 너무나 유명한 일화다.(* 5회 참고)

끈질긴 장인 정신으로 기적을 만든 아돌프는 점점 스포츠와 돈이 땔래야 땔 수 없는 관계로 치달아 가던 시절에도 묵묵하게 오직 품질이 좋은 제품 생산에만 매진했다. 그 결과 아디다스 한 동안 축구화의 대명사로 자리매김 할 수 있었다. 회사 사정과 시장 점유율은 변화를 거듭했지만, 아디다스 축구화의 위상은 단 한 번도 추락한 적이 없었다. 축구화 역사상 가장 장수했던 아디다스의 ‘코파문디알’과 ‘월드컵’은 이런 품질 우선 정신이 빚어낸 결과물이라고 할 수 있다.

물론 아돌프의 고집스런 장인 정신이 세계화 전략에 아주 적합한 것은 아니었다. 그는 말년에 세계 시장에서 2인자가 되는 것을 지켜봐야만 했다. 하지만, 아돌프는 재기의 씨앗도 함께 남겨 놓았다. 위기에 빠진 회사를 살리기 위해 방법을 찾던 새로운 임원진들은 아돌프의 창고에 남겨진 놀라운 품질의 제품군을 발견하고 회생할 수 있음을 확신했다. 아디다스는 ‘이큅먼트(Equipment)’라는 새로운 라인으로 불황을 돌파했다. 결국 죽은 아돌프의 ‘고집’이 아디다스를 살려낸 것이다.

“무엇도 선수의 퍼포먼스를 해치지 못하게 하라!”

아돌프 다슬러의 장신 정신은 회사의 소유주와 경영자가 바뀌어도 언제나 현재 진행형이다. 2009년 한국에서도 마찬가지다. 10년 정도 아디다스 코리아에 근무하고 있는 상품기획본부 최우혁 과장도 그 사실에 동의했다. “제가 보기엔 아디다스는 기본에 충실합니다. ‘독일스러운’ 고집이 있다고 할까요. 쉽사리 변하지 않아요. 잔재주를 부리지 않는 거죠. 좋은 기술이라면 일부 시장에서는 먹히지 않는다고 할지라도 처음의 의지를 그대로 밀고 갑니다. 디자인은 변하지만 원칙은 변하지 않아요. 물론 제품의 질은 항상 최고를 고수하죠. 그게 장수의 비결이 아닐까요?”

오랫동안 높은 인기를 누리고 있는 ‘프레데터 시리즈’는 벌써 아홉 번의 ‘변신’을 거치고 이제 열 번째 ‘탈태’를 앞두고 있지만 여전히 많은 마니아들을 거느리고 있다. 강산도 변한다는 10년이 지나도 인기를 누리는 비밀은 뭘까? 물론 비결은 ‘기본’이다. 최 과장은 “한국 사람들이 좋아하는 믿음직한 외관을 지녔고, 큰 틀에서는 변화가 없었어요. 그리고 파워, 스워브, 컨트롤. 이 세 요소는 10년이 넘는 기간 동안 전혀 변함이 없어요. 이번에 트로이카를 표방하며 세 가지 제품으로 나눠지긴 했지만 기본적인 기능은 변함이 없죠. 각각 명시된 기능을 좀 더 강력하게 만들었을 뿐이에요”라고 말했다.

아디다스는 제품 생산뿐 아니라 스포츠 마케팅에서도 ‘뚝심’을 발휘한다. 특정 축구화 광고에 나온 선수는 그 제품을 신는 것이 당연하다. 광고를 찍은 선수가 다른 제품을 신고 나온다는 것은 스포츠마케팅 부서의 ‘수백 시간의 노고’를 한 순간에 날려버리고, 구매자들의 눈총을 받을 수 있는 ‘큰 일’이다. 그래서 몇몇 회사들은 계약서에 그러한 조항을 넣기도 한다. 그런 면에서 보면 아디다스는 실패자다. F50을 신고 광고를 찍었던 리오넬 메시가 하위 모델인 F30을 신고 출전했기 때문이다. 하지만, 아디다스는 분노하지 않는다.

“스포츠마케팅 입장에서 보면 좀 힘이 빠질 수 있는 부분이죠. 선수와 특정 제품을 일치시키려고 부단한 노력을 하기 때문이죠. 미리 선수에게 제품 출시 전에 테스트를 부탁하기도하고요. 그렇지만 창업자의 정신이 선수의 퍼포먼스를 제일로 생각하는 겁니다. 선수의 기량이 그 무엇보다도 우선이라는 거죠. 자신의 기량을 최고로 발휘할 수 있는 제품을 신는 것을 받아들이는 겁니다. 메시는 F30과 발이 더 잘 맞았던 거죠. 이렇게 생각하면 될 것 같습니다. 아디다스의 중간 모델을 신고도 프로리그에서 나를 수 있다고요.”

물론 빛이 있으면 어두움이 있는 법. 최근 축구화 시장의 키워드는 ‘경량화’다. 아디다스는 이 부분에서 가장 손해를 보고 있다. 최 과장은 안타까워하면서도 ‘아디다스다운’ 대답으로 멋지게 마무리를 지었다. “그 부분은 부단한 노력을 통해 인식을 바꿔야 합니다. 저희 제품도 가벼운 제품이 많은데 기능을 강조하다 보니 그 부분이 두드러지지 않은 거죠. 안타깝게도 상대적으로 무겁다는 인식이 자리잡게 된 거죠. 확실한 것은 프레데터도 새로운 모델이 항상 더 가볍다는 겁니다. 그래도 일정 중량 이하로는 제품이 나오지 않을 겁니다. 파워를 위한 제품이니 가벼움이 다가 아니라는 거죠.”

(사족 1)

아디다스의 로고인 ‘3선’은 사실 기능과도 관련이 있다. 3선은 가죽 신발 옆면의 늘어짐을 방지하기 위해서 신발끈을 세 번 돌려 묶은 모습에서 착안되었다. 신발끈 대신 박음질을 했다는 것만이 달랐다. 아디다스는 이렇게 로고까지 기능적인 요소에서 나왔다.

(사족2)

푸마와 마찬가지로 아디다스도 이름에 관련된 이야기가 있다. 아디다스의 원래 이름은 ‘addas’였다. 하지만, 이미 다른 회사의 상호로 등록돼 있었기 때문에 ‘I’를 추가해서 현재의 이름으로 등록했다.

(사족3)

세계 최고의 축구 스타 데이비드 베컴과의 계약을 성사시킬 때의 재미있는 일화가 있다. 베컴은 당시 멋진 스포츠카를 몰고 있었는데 높은 보험료에 부담을 느끼고 있었다. 아디다스는 베컴의 보험료를 대신 납부했고, 베컴은 웃으며 계약서에 사인을 했다.